Papa Francesco ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Barquisimeto (Venezuela) monsignor Polito Rodriguez Mendez, trasferendolo dalla Diocesi di San Carlos de Venezuela. Lo rende noto un Bollettino della sala stampa della Santa Sede. Monsignor Polito ...

Ecco 100 (e più) libri di filosofia da leggere, che hanno dato forma alla storia della filosofia occidentale, in un percorso di lettura (che non ha la pretesa di essere esaustivo) in cui trovare numerosi ...

In scena in prima nazionale al Teatro Ragazzi e Giovani di Torino lo spettacolo “Vite ribelli” di Matteo Saudino, professore di filosofia, attivista, youtuber, podcaster, star social da centinaia di migliaia di followers e scrittore, ...

Inizia oggi «Spinoziana», una breve serie di interventi con scadenza stocastica, dedicata – evidentemente – a Bento de Spinoza. Essa non trova origine in una qualche ricorrenza e nasce più tosto da due motivi, riteniamo, ...

«Non prepara a una professione ma trasforma la sensibilità delle persone, il loro carattere, il modo di vedere il mondo». Il testamento dell’esperto di pensiero antico e patristica, morto nel 2010 Proponiamo alcune pagine dall’ultimo ...

La teoria del panpsichismo, che attribuisce coscienza a ogni cosa, riprende vigore nel dibattito scientifico sulla natura della coscienza, tra sostenitori e scettici. Da dove viene la coscienza? È una proprietà emergente del cervello o ...

PATHS: una cassetta degli attrezzi per la mente PATHS è un progetto che si occupa di educare al pensiero critico, offrendo agli studenti una “cassetta degli attrezzi” per affrontare la realtà in modo consapevole. La ...

Non bisogna ridursi a proporre un insieme di dotte e aggiornate citazioni finalizzate semplicemente a confermare un contenuto già dato per indiscutibile Da più parti si denuncia una sorta di stanchezza intellettuale nell’universo cristiano, e ...

Lo scrittore svedese si cimenta in un interessante testo filosofico sulla natura dell’uomo, muovendo esclusivamente da presupposti scientifici. Ma questo può davvero bastare? La recente pubblicazione del volume Essere o non essere umani. Ripensare l’uomo ...

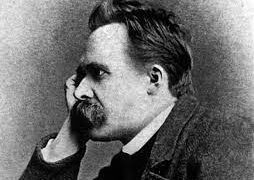

Fra gli aspetti più controversi e dibattuti dell’intera opera di Friedrich Nietzsche, viene quasi sempre rilevata la scelta del filosofo di scrivere il “Così parlò Zarathustra” in forma poetica. Non era mai successo infatti che ...

La vivace e mai spenta attualità del pensiero di Tommaso d’Aquino, maestro di tutti noi, si può mostrare in tanti modi e a partire da tante tematiche da lui affrontate nel suo percorso speculativo. Senza ...

Raccolte in volume le dieci lezioni sul delicato e controverso tema morale del pensatore ebreo francese, per il quale il vero perdono deve saper andare oltre la perdonabilità e la prospettiva umana Se vi è ...

Circa 1000 studenti e docenti delle scuole superiori riunite per interrogarsi sulla domanda fondamentale: “Quid est tempus?” E’ questo il titolo della 21esima edizione del Concorso nazionale di filosofia per scuole superiori, Romanae Disputationes che ...

Lucio Anneo Seneca, il rinomato filosofo, drammaturgo e uomo politico dell’antica Roma, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della filosofia occidentale. Attraverso le sue opere, che spaziano dalla filosofia stoica alle tragedie teatrali, Seneca offre ...

Il mondo concreto è sempre più minacciato da altre forme di realtà, più o meno virtuali e artificiali, che spesso ci spingono a interrogarci su cosa sia davvero reale e cosa, invece, sia frutto di ...

In una lettera del febbraio 1936 indirizzata a Felix Kaufmann scrive l’Autore: «Ho lavorato per tre mesi con estrema concentrazione [al testo della Crisi], come se si trattasse del mio testamento filosofico». La Crisi delle ...

Tommaso d’Aquino e poi Edith Stein seppero fondere teologia e filosofia del loro tempo restando fedeli al mistero della rivelazione: oggi necessario far dialogare la lettura teologica con la filosofia È uscito in questi giorni ...

Il termine “metafisica”, la parola «davanti alla quale ognuno, più o meno, si affretta a fuggire come davanti a un appestato» (Hegel), ritorna nella forma di un appello alla serietà “politica” – nientemeno – del ...

Anticipiamo uno stralcio dell’introduzione alla seconda edizione (rivista e ampliata) del libro di Vittorio Possenti Una nuova partenza. Teologia politica e filosofia della storia (Armando, pagine 306, euro 25,00). Una filosofia personalista della storia è ...

1. Struttura dell’opera Nel 1807 Hegel pubblica la Fenomenologia dello spirito, opera in cui studia come lo spirito si manifesta nella realtà attraverso la coscienza umana. Fenomenologia significa infatti “scienza di ciò che appare”. La ...

Il significato dell’esperienza filosofica, afferma Tarca, dipende dal contesto pratico ed esistenziale rappresentato dalla vita concreta di chi fa filosofia, e il principale guadagno di una pratica filosofica consiste nel fatto che i suoi vantaggi ...

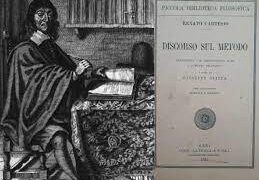

Cogito ergo sum, dal latino “penso dunque sono” è la frase cardine e di svolta del pensiero di Cartesio. Che cosa intende il filosofo e perché è stata così importante anche per i pensatori successivi? ...

Verso la fine del XIX secolo Salomé fu una delle menti più brillanti della sua generazione. Creò connessioni tra letteratura, filosofia e psicanalisi e ottenne un vasto riconoscimento dagli intellettuali dell’epoca. Per tutta la vita ...

12 feb. Papa Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Dodoma (Tanzania) il reverendo Wilbroad Henry Kibozi, del clero dell’Arcidiocesi di Dodoma, finora Vicerettore e Professore presso il Seminario Maggiore Holy Family a Kahama, ...

Il primo passaggio riguarda l’identificazione di un insieme di beni il cui contributo a una vita buona, quale che sia la cultura o l’ordine sociale di ognuno, parrebbe difficile da negare. Questi sono almeno otto, ...

Appunto di filosofia su Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco del XIX secolo, è noto per le sue idee provocatorie sulla morale, la religione e la filosofia. Criticò la tradizione occidentale e sostenne la “volontà di potenza” ...

«Tornare alle cose stesse»: riscoprire, cioè, la loro essenza metafisica e nascosta, dopo la crisi dello scientismo positivista ottocentesco (che aveva letto la realtà in termini esclusivamente matematici), è stato il compito, ai primi del ...

Parla il teologo domenicano Giuseppe Barzaghi. La memoria liturgica del Dottore Angelico e il 750° anniversario della sua morte, una occasione per approfondire anche aspetti meno noti della sua opera La memoria liturgica di san ...

L’esistenza di Dio Secondo Cartesio, dunque, le cose che percepiamo molto distintamente e molto chiaramente sono vere: oltra al fatto di essere un io pensante, però, c’è un’altra idea che avvertiamo chiaramente, l’idea di Dio ...

Il “Cogito, ergo sum” Tuttavia, nel momento in cui stiamo dubitando stiamo, certamente, anche pensando: se dubito, esisto in quanto entità spirituale che pensa e, quindi, sono un essere pensante. Da questa affermazione, Cartesio fa ...

Torna la riflessione del pensatore tedesco sul senso della sofferenza. Una teodiceache rimanda a Dostoevskji, ma resta sospesa la indifferenza buddhista e resistenza cristiana «Alla prima impressione Scheler era affascinante. Non mi è più capitato ...

La scienza nuova Come abbiamo visto, Cartesio partì dai suoi studi su ottica, matematica e geometria per elaborare una scienza filosofica completamente nuova e diversa da ciò che, fino ad allora, era insegnato nelle scuole. ...

La musica come armonia dell’universo, il sapere come bene comune: l’incontro tra i due del 1931 riproposto da Impalà in un libro Il loro incontro si tenne in una calda giornata di mezz’estate, in un ...

Introduzione René Descartes, noto semplicemente come Cartesio, nacque nel 1596 a La Haye, nella regione francese della Turenna. Proveniente da una famiglia borghese piuttosto ricca, dopo gli studi dai gesuiti si laureò in diritto nel ...

I filosofi antichi si ponevano domande sull’arché, la relazione tra l’uno e i molti, la felicità e la virtù e le leggi della logica, Il filosofo che pone domande per antonomasia è Socrate. Un nuovo ...

Questione della nascita della filosofia Di fronte alla questione della nascita della filosofia, gli studiosi sono soliti porsi soprattutto due domande: • di quali novità la filosofia è stata portatrice? Cioè, cosa rende la filosofia ...

Talete cade nel pozzo Un celebre aneddoto riportato da diverse fonti racconta che un giorno Talete, il primo filosofo, stesse camminando in campagna e guardando il cielo, presumibilmente per studiare le stelle, da valente astronomo ...

Un nuovo modo di pensare Con le loro domande, le ipotesi e le risposte, i primi filosofi introducevano, inventavano e sperimentavano un nuovo modo di pensare e di ragionare che noi oggi chiamiamo “razionale”. Così ...

C’è uno scopo nella vita anche per gli animali La proposta innovativa della filosofa americana: estendere la teoria dell’Approccio delle Capacità alle specie senzienti, ormai è dimostrato che orientano i propri sforzi a ciò che ...

L’arché Cosa si mantiene stabile al di là dei continui cambiamenti che percepiamo nel mondo? Qual è l’arché, il principio di tutte le cose? Forse è il cambiamento stesso. O forse è un particolare elemento, ...

Solitudine, amicizia, tempo e destino: le frasi più belle di Seneca affrontano i temi fondamentali dell’esistenza e ci fanno riflettere Le frasi di Seneca ci portano alla scoperta dell’esistenza e della vita umana. Lucio Anneo ...

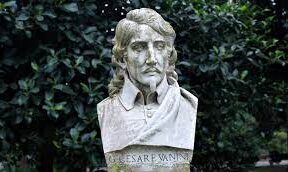

Nacque a Taurisano (Lecce) nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 1585 da Giovan Battista (1514-1606), sovrintendente prima dei Gattinara Lignana duchi di Taurisano e, poi, dei De Castro, che ne ereditarono il ...

Enciclopedia on line Filosofo (Stilo, Reggio di Calabria, 1568 – Parigi 1639). Entrato adolescente nell’ordine dei domenicani, venne formando la sua cultura filosofica soprattutto con la lettura dei platonici e di Telesio; a Napoli, dove ...